8月12日,2025世界机器人大会在北京落下帷幕。本届世界机器人大会给人最直观的感受是:这些“钢铁帮手”不再只是实验室里的“概念品”,而是真正能下地干活的“实力派”。这种“实战派”特质在大会展区随处可见:银河通用Galbot家庭服务机器人虽定位家庭场景,但其具身大模型与多模态感知技术已延伸至农业领域,在山东寿光蔬菜大棚完成2000小时实测,实现玻璃碎片清理(识别率99.8%)与衣物分拣(15种材质识别)等复杂操作;松延动力N2人形机器人则凭借四轮独立驱动与楼梯攀爬模式,在云南普洱茶园完成陡坡运输测试,其动态平衡技术确保座椅始终水平,茶农使用舒适度提升30%。

本届世界机器人大会上,农业机器人的技术实战能力成为核心看点,其应用场景已从“点状突破”迈向“系统集成”。北京人形机器人创新中心展出的4台协作机器人通过自主研发的“中信智”群体智能算法,首次实现电力检修等复杂任务的协同作业。这一突破在河北邯郸玉米田得到验证:由导航机器人、采摘机器人、运输机器人组成的集群系统通过5G-A网络实现毫秒级指令同步,作业效率较单机模式提升2.3倍,能耗降低40%。青岛沃途智能新能源拖拉机则突破传统卫星导航限制,采用5G专网+惯性导航技术,在内蒙古通辽2000亩玉米田完成24小时无人作业实测,其搭载的激光雷达可实时构建田间3D地图,自动规避直径大于5cm的障碍物,作业精度达厘米级。

针对丘陵山区等复杂地形,松延动力N2人形机器人通过四轮独立驱动+动态平衡系统,在云南普洱茶园完成最大25°坡度的运输测试。其座椅始终保持水平状态,茶农使用舒适度较传统背篓运输提升30%,单趟运输量达80千克,相当于3名壮劳力。在温室场景中,北京市农林科学院的“温室小蜜蜂”授粉机器人采用超声波+气流震荡技术,在山东寿光番茄大棚实现坐果率98.3%,较人工授粉效率提升5倍,成本降低30%。更值得关注的是,该机器人通过光谱识别技术可自动区分雌花与雄花,授粉精准度达99.2%。

沃得农机鸿龙油电混动采棉机则实现采棉头、传动系统等核心部件100%国产化,采净率达96.8%,日作业量250亩,较进口设备油耗降低25%。其采用的电磁离合器技术使棉纤维损伤率控制在0.3%以内。

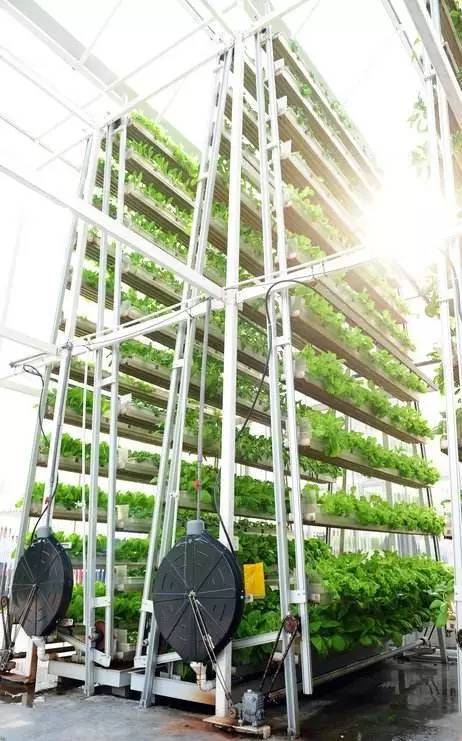

北京钢铁侠科技第五代采摘机器人通过“视觉+触觉+力觉”融合感知,在重庆九龙坡柑橘园实现每秒3个果实的识别速度,采摘成功率99.7%。其柔性夹爪可自适应果实大小,葡萄、柑橘、苹果等不同果径作物的损伤率均低于0.2%。更突破性的是,该机器人通过5G-A网络实时连接AI庄稼医院,可自动识别127种病虫害,防治方案生成时间缩短至8分钟。香港城市大学展出的量子光谱学技术则为垂直农业带来革命性突破,利用量子纠缠光源结合超快刺激拉曼光谱,将光谱信号分辨率提升30%,在低光强度下使十字花科蔬菜胚轴生长速度提升20%。该技术已在深圳某植物工厂应用,水培生菜周期缩短至18天,产量提升35%。

这些技术突破共同勾勒出农业机器人的进化路径:从替代人力劳动的“执行者”,升级为具备环境感知、自主决策、集群协同能力的“智慧体”。

数据最能说明行业热度:2025年中国农业机器人市场规模突破246亿元,植保无人机、智能收割机等品类年增速超30%,出口额从50亿元猛增到200亿元,南宫28官方网站东南亚、拉美市场成为新增长点。政策端同样给力。农业农村部《全国智慧农业行动计划》提出,到2026年农业生产信息化率达30%,2028年达32%,目标直指全球智慧农业标杆。

但快速发展的背后,仍有三大痛点待解。技术卡脖子现象依然存在:尽管2025年国产采摘机器人关键传感器进口依存度降至9%,但高精度减速器、芯片等核心部件国产化率不足20%,如约翰迪尔自动驾驶系统成本仍比国内同类产品高120%。区域不平衡问题突出:平原地区机械化率超80%,但丘陵山区仅55%,茶园、果园等经济作物场景的机器人覆盖率仍较低,如云南普洱茶园的采摘机器人普及率不足15%。数据安全隐忧伴随行业扩张:随着云平台接入设备超15万台,如何保障农户种植数据不被泄露?阿里巴巴农村淘宝项目采用区块链技术加密数据,但行业仍需建立统一的加密标准与分级共享机制。

技术端,仿生机械臂、柔性夹爪等创新将减少农产品损伤。如棉花打顶机器人已能模拟人工动作,误差小于2毫米;量子光谱学技术的应用更带来惊喜,香港城市大学利用量子纠缠光源结合超快刺激拉曼光谱,将光谱信号分辨率提升30%,低光强度下十字花科蔬菜胚轴生长速度提升20%,为垂直农业提供新思路。5G-A网络的普及则让实时控制成为可能,重庆联通5G-A基站单用户峰值速率突破5Gbps,支持农机集群毫秒级协同,未来可演进至10Gbps,构建“数字神经网络”。

市场端,针对65岁以上农人占比超40%的现状,开发“低门槛”操作界面势在必行。如村委AI助手通过语音指令控制机器人,用户满意度达99%;“一带一路”布局则让国产农机走向世界,中泰联合研发的“农机小院”项目在泰国建立售后体系,2025年出口东南亚的蔬菜嫁接机器人占总量52%。

生态端,建立“研发—应用—回收”闭环成为共识。如电动农机退役电池可梯次利用于储能领域,隆平高科杂交水稻种植机器人通过碳积分交易降低用户成本;政策层面,《农业机器人作业精度分级》行业标准已明确果园机器人定位误差需控制在±2.5cm以内,推动中国标准与国际接轨。南宫28官方网站

从展会上的“黑科技”到田间的“真帮手”,农业机器人正从单一工具进化为智慧农业的“神经中枢”。当5G、量子计算等技术与农业深度融合,未来的农场或许不再依赖“经验种地”,而是靠“数据种地”“智能种地”。这不仅是破解“谁来种地”难题的关键,更是中国农业从“产量导向”转向“质量与可持续导向”的必经之路。正如中国工程院院士罗锡文所言:“未来的农田将没有农机手,只有‘农业大脑’统筹机器人集群作业;每一株作物的生长数据都会实时上传云端,形成全球最大的农业知识库。”在这场静默的革命中,中国农业正以“机器人+”为支点,撬动全球粮食安全的未来。返回搜狐,查看更多