碧山是阳曲县录古咀村的自然村,村后的山头上遍布桃园。这几日,血桃成熟开园,吸引了众多采摘客从市区驱车近一小时前来尝鲜。

桃子采摘只是阳曲县采摘产业的一个缩影,在阳曲,一年有三季都可以采摘,进入8月,逐渐进入旺季,桃子、西梅、苹果、玉露香梨……多种水果吸引游客前去采摘。如今,该县已将采摘产业打造为乡村振兴的支柱之一,并不断延伸产业链条,满足游客更多需求,持续增加农民收入。

凌晨5时,侯村乡西黄水村的果园已苏醒。薄雾中,果农贾志洪正检查着他的竹篮——那篮子边缘已被经年累月的使用磨得发亮。他粗糙的手指抚过篮身,如同乐师调试琴弦。“摘果子要趁露水未干。”他解释说,声音低沉如土地本身,“这时候的果子最精神。”

这几日,水蜜桃逐渐进入采摘季,不时有游客来到村里采摘购买。“有些市民来了直接买桃子,所以我们会赶早摘一些。”贾志洪双手在枝叶间游走,时而停顿,轻轻托住一颗果实,拇指在果蒂处一顶——“咔”的一声轻响,果子便离开了母枝。

对于碧山来说,采摘产业已成为农民致富的主要来源。这里山地多、平原少,曾限制大规模农业生产,村民们在山头上零散种植桃树,原本的无心之举,如今却成了致富路。40年间,在持续引进优良品种、改良种植技术以及政府资金支持完善交通基础设施后,全村桃树种植面积达上千亩,49户人家都有桃园。村民韩建云种植了30多亩,种植着油桃、血桃、突围桃、水蜜桃、蟠桃等多个品种,桃子成熟后很快就会被老顾客采购一空。

碧山推出“4月赏桃花、5月观芍药花、6月摘甜杏、7月有油桃、8月水蜜桃、9月采苹果”的特色活动,采摘一直能持续到10月底。村民小组组长石建军说,以前种植玉米、谷子,一亩地收入仅千数来块,现在保守估计,一亩地栽30多棵桃树,亩产2000多公斤,每年桃子产业产值达2000多万元,带动村民人均增收3万余元。

秋高气爽,在泥屯镇归朝村的西梅种植基地,一颗颗色泽鲜亮、饱满丰盈的西梅挂满枝头,一派丰收景象。这里是阳曲县种植面积最大的西梅采摘园,果农王秀红种植西梅已有20多年。提起种植经验,“人无我有、人有我优”是经营采摘园的“法宝”。

“我这个果园里,虽然都是相同颜色的西梅,但是品种却不一样,这个叫女神西梅,它的特点看果实,长卵形,果皮全面蓝黑色,再掰开一个梅子的果肉看看,是金黄色的。而这一株,叫法兰西西梅,它的果肉是淡黄色,肉硬核小味酸甜,属于西梅里的好品质……”果园里,王秀红如数家珍,为大家一一介绍园内每一个西梅品种的特点与口感。

“种植西梅要不断更新品种,才能吸引更多的人来采摘。”王秀红说,“这就得依靠科技。”阳曲县经常组织农业专家走进田间地头,提高村民种植水平。现在,她还多了一条新路径——在手机上下载了“中国农技推广”App,可以随时学习种植经验,让西梅种植插上“科技的翅膀”。

“树形太密,阳光照不进来,果子怎么能长好?”前不久,阳曲县委组织部与共青团阳曲县委精准对接需求,依托“博士小院”创新平台,邀请山西农业大学吕英忠教授带领的博士团队深入田间地头,为泥屯镇芦家河村车厘子产业送来“科技及时雨”。

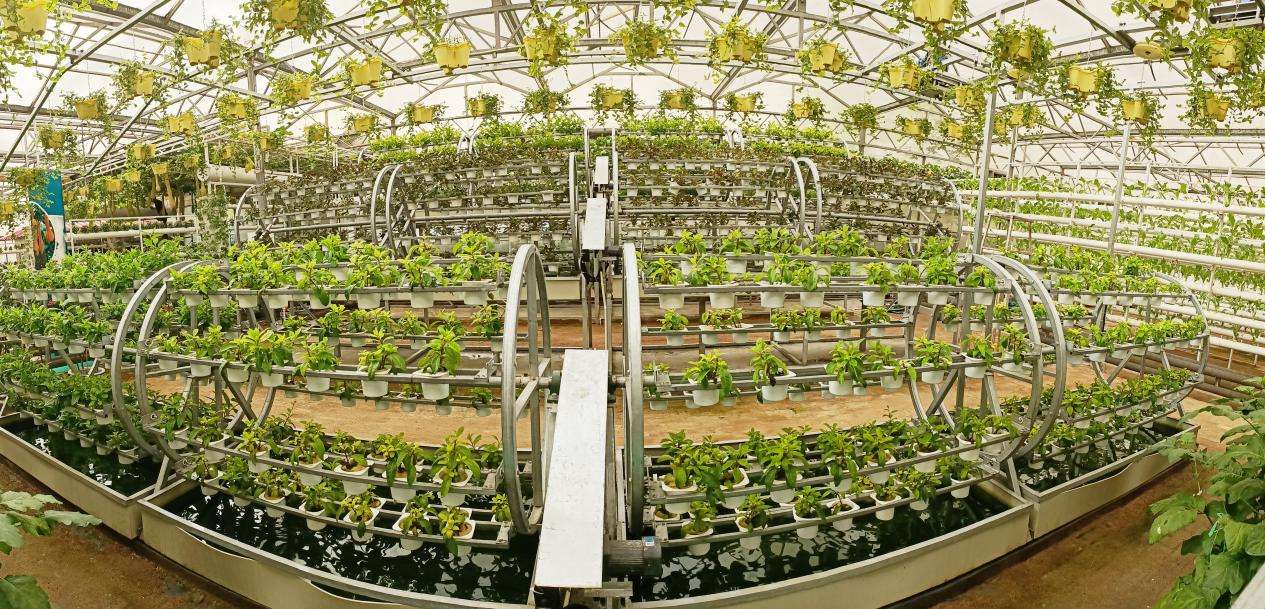

博士团队刚进大棚,便直指关键问题。博士团队对症下药,指导基地升级智能调控系统:安装物联网温度传感器与分区喷雾装置,南宫28下载构建起“实时监测—自动预警—精准调控”的闭环管理体系。

5月底,在黄寨镇,一场关于采摘产业的新变革正在悄然展开。“万亩果园”实体强村党建联盟的成立,成为推动采摘产业规模化、集约化发展的重要引擎。“万亩果园”由黄寨镇南留南、北留、录古咀等6个行政村串联而成。联盟总体定位为“康养农业+”产业示范区,致力于建设有机、安全、高端的城市果蔬专供基地。通过应用立体套种技术、打造产业集群,促进三产融合,实现乡村振兴的新跨越。

阳曲县处在水果生产北纬37度黄金纬度带,依托地域广阔、海拔较高、昼夜温差大等自然优势,积极引进新品种,推广先进栽培技术,所生产的水果不仅果型端庄、外观漂亮,而且糖酸比适中,口感好、品质佳,深受广大消费者欢迎。现在,该县共有各种果树2.31万亩,有梨(酥梨、玉露香、巴梨)、苹果(富士系、嘎啦、国光、维纳斯黄金等)、桃(血桃、油桃、蟠桃、水蜜桃)、杏(骆驼红、凯特杏、白水杏)、葡萄(龙眼葡萄、早黑宝、阳光玫瑰)、樱桃和西梅等,采摘期从4月一直延续到10月底。

近年来,该县以实施乡村振兴战略为引领,发展“水果+采摘”的“优”农业产业,精心打造“果盘子”新业态,通过“以果引客、以旅兴农”,实现了“产业、生态、经济”效益多赢。该县还注重完善乡村旅游配套设施:加强乡村公路建设,让游客能够更便捷地到达各个采摘园;在采摘园内,建设停车场、公共厕所、休息区等基础设施,提升游客的游玩体验;举办各类水果采摘节、水果品鉴会等活动,吸引更多游客前来观光采摘,提升阳曲采摘产业的知名度和影响力。